東京電機大学中学校・高等学校(東京都小金井市)は,理数教育を柱に,生徒の興味と関心を広げ,広い視野と教養を養う学校です。

理科教育,情報教育,探究学習,グローバル教育に特色があります。1クラスの人数は33名程度。女子はやや少ない(2:1程度)ですが,男女の仲がよく,先生と生徒も気軽に声を掛け合える距離の近さなので,学校全体に穏やかな雰囲気があります。

校訓は「人間らしく生きる」

併設大学の東京電機大学は,廣田精一氏と扇本真吉氏という,技術者であり実業家でもあった2名によって1907年「私立電機大学」として創立されました。当時欧米中心に発達する電気および機械工業に対応できる技術者を養成することを目的に,学びたい人へ広く門戸を開く夜間学校としてスタートしました。

初代学長は,ファクシミリの生みの親といわれる丹羽保次郎氏。東京電機大学の教育・研究理念「技術は人なり」は,丹羽氏のことばに由来します。電気の発明により技術および社会変革が進んでいた当時の状況は,デジタル化社会へと歩む現在に通じるものがあります。「よき技術者は人としても立派でなければならない」と述べた丹羽氏の発言の背景を現在の視点で捉え直すことは意義深いことかもしれません。ご興味のある方は,東京電機大学のWebサイト「初代学長 丹羽保次郎紹介」をご覧ください。

この理念を受け継ぎ,東京電機大学中学校・高等学校では,広い教養を身につける立場にある中学生・高校生に向け「人間らしく生きる」を校訓に掲げます。将来どのような道に進むかに関わりなく,その活動にはその人となりが表れる。だから自分の行動に責任を持てる人であれという願いが込められています。

得意な人もそうでない人も 数学・理科好きが集う

技術学校を起源とするだけに,“理系”を志す生徒ばかりの学校というイメージがあるかもしれません。理系:文系の比率は,高校からの入学生(高入生)では7:3,中学校は6:4で,さらに女子だけでみると5:5とのこと。文系分野への進学者も多いそうです。

入学してくる生徒のなかには「算数は好きなんだけれど、得点につながらない」という方もいるとのことですが,広報の先生いわく「じっくり考える力を身につけて、お子さんを伸ばす学校です」。算数や理科が好き,科学的なことに興味がある,文系・理系どちらも好き,という人に向いています。今後の潮流として,理系と文系の区別がなくなるか,再編成されていくことが予想されますが,これからの時代にマッチしているかもしれませんね。

科学の基礎が身につく100以上の実験・観察

特色である理数教育の要となる理科の実験・展示室は合計5つあり,機材・資材が揃います。

中高6年間で行う実験・観察は100以上。ティームティーチング方式できめ細かくサポートされます。理科に限らず,まずは対象を正しく認識することが大切です。実験・観察で養う科学的な姿勢は,将来どのような進路に進んでも,役に立つことでしょう。

また,中学生が1人1つ持っている実験BOXには,実験用具や試料が保管されています。実験用具は生徒が手作り。そうすることで,用具のしくみから理解していきます。既製品なら無くしたら代わりを買えば済みますが,自分で作った用具は代わりがありません。ものづくりに携わる基本として,物を大切にする心も育みます。

想像力・表現力を鍛える情報教育

今でこそプログラミングが必修となり,学校教育として情報教育が広く行われるようになってきましたが,本校の情報教育はすでに40年以上の実績があり,複数の専任教員による指導が強みです。

中1では教育ロボットと,ブロックを組み合わせてプログラミングしていくソフトを用いて「学校紹介」のプログラムを作ります。トライ&エラーを繰り返す過程でプログラミングに必要な論理的思考力を養い, アイディアを実現させ,人に伝える楽しさ,伝わりやすい表現を模索します。

中3ではExcelのマクロ計算を学び,身近な事象のデータ化と分析。

中入生は高1でPythonを教材にプログラミング言語の基礎を学びます。高3では中入生・高入生を対象とした自由選択科目に「C#」があり,チャットシステムを使ったオンラインゲームの開発に取り組むそうです。

道具(ハード)でもアプリ(ソフト)でも,使いやすさ,見やすさを考え,わかりやすく伝える,そして使う人を感動させることを大切にしています。本校の情報教育がめざしているのは,使う人のことを考える想像力,それを実現させる創造力・表現力を鍛えることなのです。

つながり合える学び

観察力は,美術のデッサンや造形力も向上させるのでしょうか? 観察・スケッチ,ものづくりを必須とする科学の学びは,美術とも相性がよいようです。学校内には,生徒の美術作品が多数展示されていました。

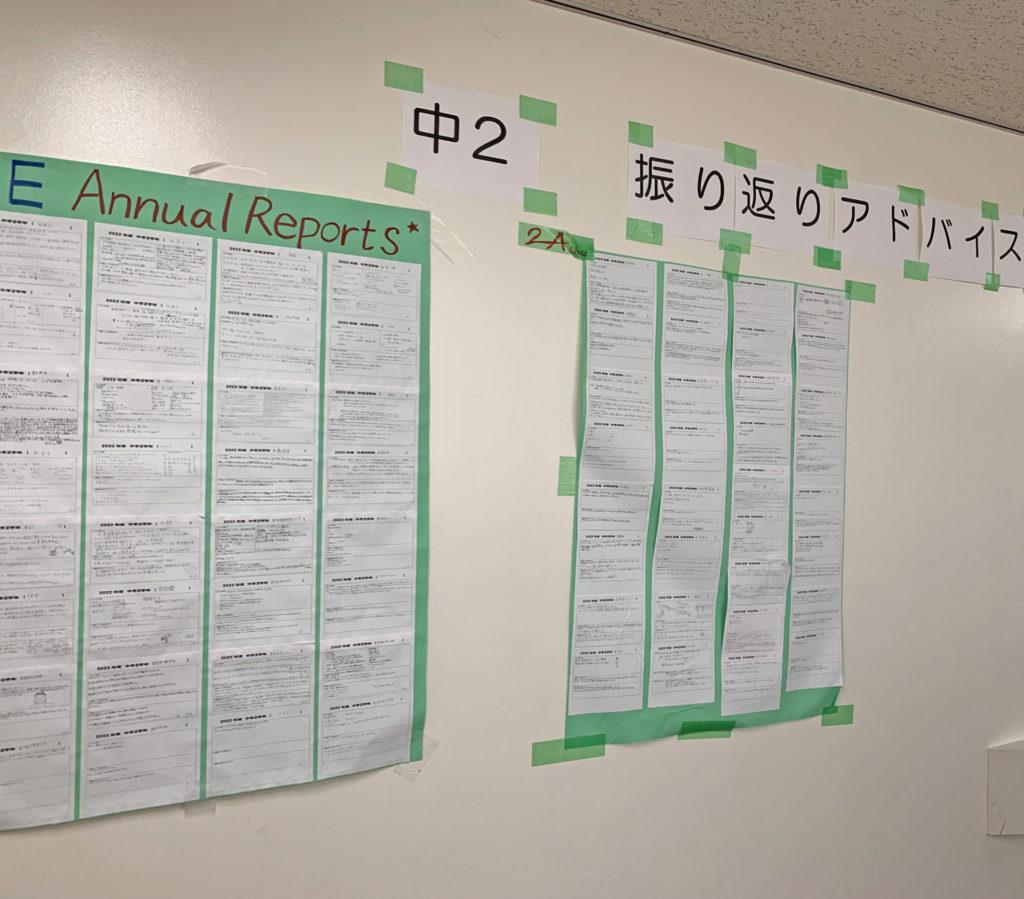

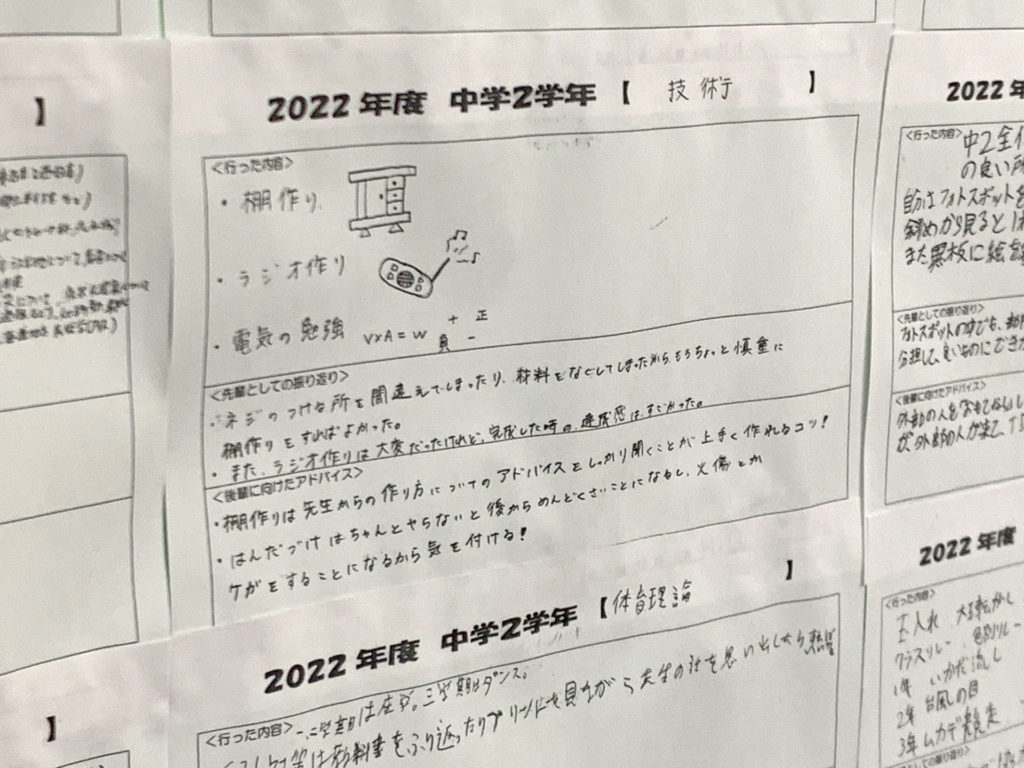

学びは,自分の成長にとどまらず,他者と共有することで高め合うことができます。本校でも,現在取り組んでいるテーマについて考えていることや,学んだことの振り返りを壁に貼り出して,他のクラスや学年の生徒に公開。その際,他人にどうわかりやすく伝えるかを考えながらまとめます。

また,校内にはあちこちにイスとテーブルがあり,生徒どうしの交流はもとより,先生に声をかけて質問などもしやすい環境が整っています。生徒どうし,先生と生徒がつながり合える環境が,本校の魅力のひとつとなっています。

最後に図書室に案内していただきました。図書室の蔵書は6万5千冊,映像ソフトも500本以上が揃います。雑誌50種が置かれたエリアは,生徒たちのリラックススペース。幅広いジャンルを取り揃えています。鉄道ファンも多いという校風を反映して複数の時刻表,ものづくりが好きな生徒が集まる学校らしくプラモデル雑誌も並びます。

理科・数学・技術好きはもちろん,文系だけど機械やロボット,自然に興味があるという子ども達も,きっと楽しく学べるでしょう。